五色の旗|仏教における色の意味

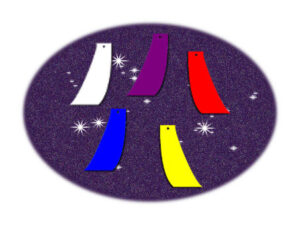

寺院や特別な行事を執り行われる際に、五色の旗が取り付けられているのを見かけます。

この五色の旗は 五色旗(ごしきばた) と言われ、緑(又は青)・黄・赤・白・紫(又は黒)と微妙に色が異なりますがこの五色は お釈迦さまの教え を表しています。

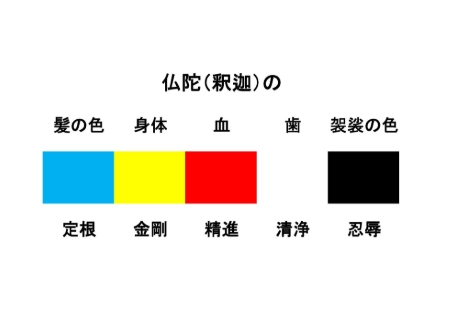

| 青はお釈迦さまの髪の色、心の落ち着いた状態 →定根 心乱れず力強く生き抜く力

黄は体、何事にも動じない姿 →金剛 豊かな姿で確固とした揺ぎない性質 赤は脈々と流れるお釈迦さまの血液 →精進 慈悲の心で人々を救済すること 白は清らかな歯 →清浄 清純な心で諸々の悪業や煩悩の苦しみを清める 黒はお釈迦さまの衣 →忍辱 あらゆる侮辱や迫害、誘惑などによく耐え怒らぬ |

五色の旗はお釈迦様のお姿や教えを伝え、仏の道を歩む私達を常に励ましてくれているのです。

五色の旗はお釈迦様のお姿や教えを伝え、仏の道を歩む私達を常に励ましてくれているのです。

実はこれらの配色は、私たちは身近で見ています。

例えば、鯉のぼりの吹流し。成長していく子供に魔が寄らないようにと魔除けの意味で五色が使われています。

願いごとを書いて笹の葉に吊るす七夕(たなばた)の短冊も五色。

それぞれの色に意味があり、願い事の内容にあった色を選ぶことで叶いやすくなるそうです。

五色旗が風になびく姿は、 悪い気を払い、仏様の教えが風にのって伝わるかのようです。

五色旗の色の意味を考えながら見ると、いつもと違った景色になるのではないでしょうか。

この記事へのコメントはありません。